Le letture della seconda domenica dopo Natale conducono a meditare su un tema centrale di questo tempo liturgico: l’incarnazione, l’umanizzazione di Dio nel bambino Gesù. Il testo evangelico proclamato è il celeberrimo prologo del Vangelo secondo Giovanni, pagina su cui si potrebbe scrivere – e si è scritto – moltissimo, che dà quasi un senso di vertigine quando la si accosta perché ricchissima di spunti di riflessione e contemplazione.

Il termine prologo, utilizzato solitamente per identificare la parte inziale del quarto vangelo, non indica, come nelle tragedie greche, quella sorta di introduzione che ha lo scopo di chiarire, a chi ascolta, il contenuto dell’opera. Il prologo di Giovanni, infatti, pur presentando in forma stringata alcuni dei temi che saranno trattati, non svela da principio tutto quanto è scritto nel vangelo, ma ha la funzione di suggerire al lettore come deve essere compreso e approcciato tale testo.

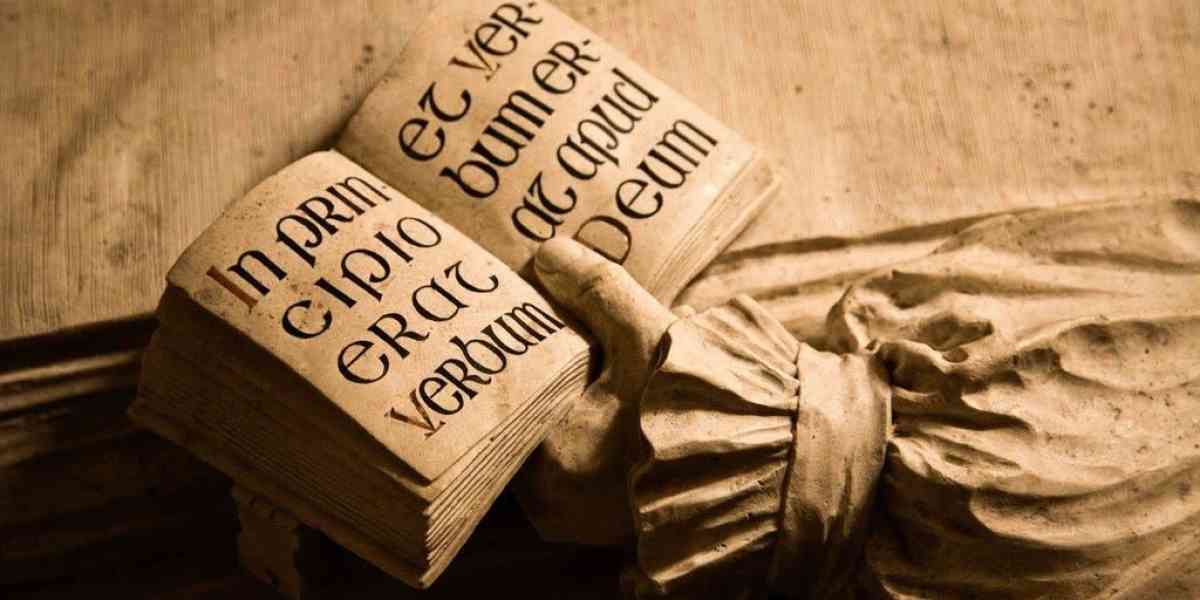

Diversamente dai due sinottici (Matteo e Luca) che riportano gli inizi della vicenda di Gesù presentando l’annuncio dell’angelo (a Maria e a Giuseppe) cui segue la narrazione della nascita del Figlio di Dio, Giovanni scrive di ciò che era al principio richiamando quanto attestato nel Libro della Genesi riguardo alla creazione del mondo tramite la parola divina. “In principio era il Verbo” (Gv 1,1): nell’ambito greco il termine logos significa “parola”, “pensiero” e, nella comprensione del quarto evangelista, intende identificare Dio come colui che parla, colui che in quanto dialogante si relaziona con l’uomo. La parola divina è perennemente orientata a creare e a mantenere la comunicazione con la realtà terrena.

Affermando che la Parola si è fatta carne, Giovanni vuole evidenziare come la gloria e la grandezza di Dio si rivelino nella persona di Gesù di Nazaret. E questa non è una novità di poco conto. Nell’Antico Testamento, infatti, ritorna più volte il concetto che “chi vede Dio muore” (si pensi ad esempio Es 33,20), per affermare che la santità e l’immensità della grandezza del Signore non possono essere sostenute dall’occhio umano. La presenza del Nazareno, invece, rende possibile avvicinarsi e vedere il volto di Dio già qui sulla terra, senza temere di restare accecati e quindi distanti ed esclusi; il corpo del Maestro, così come i suoi gesti e le sue parole, divengono, pertanto, luoghi privilegiati della manifestazione del Signore accessibili a tutti. Giovanni sintetizza tutto ciò con l’espressione “Dio nessuno lo ha mai visto ma il Figlio unigenito ce lo ha raccontato”.

Se Gesù è identificato come Parola, mettersi alla sua sequela significa iniziare da capo, imparare nuovamente a parlare. Gli scambi verbali, infatti, nell’esistenza di ciascuno, hanno un enorme valore poiché possono sostenere, incoraggiare, chiarificare, ma anche affossare, demolire, spaventare, gettare nel caos o nella disperazione. Il farsi carne della Parola di Dio dovrebbe essere uno stimolo a dire bene dell’altro, a trovare il senso dei propri discorsi nella felicità dell’altro, a fare in modo che ogni affermazione fatta non sia autoreferenziale o finalizzata ad una gratificazione personale. Gesù con la sua vita attesta che la parola non può essere scissa dall’ascolto il quale implica un radicale rispetto di chi parla, una volontà di non sopraffazione e il desiderio che l’altro si senta libero di esprimersi per ciò che è. Ma l’esperienza terrena del Nazareno testimonia anche che, a fronte della presenza di chi uccide con le sue parole, c’è anche chi è disposto a morire pur di testimoniare la sua adesione radicale alla Parola. Il Figlio di Dio entra nella storia non eliminando tutto ciò che in essa c’è di negativo o di malvagio, bensì abitando la realtà con le sue contraddizioni e fatiche, cercando di mantenere fede alla volontà del Padre e di indicare la strada agli uomini quando il passo si fa incerto o le nubi non permettono di vedere con chiarezza il cammino da percorrere.Credere nell’unico Dio che si è fatto carne per un cristiano significa guardare in maniera inedita tutto ciò che riguarda e appartiene all’umanità. Se si crede che la vita e l’esempio dell’uomo Gesù conducano a Dio, allora non si può che concludere che la ricerca del divino passa necessariamente attraverso la ricerca dell’umano. Un umano da conoscere, riconoscere, accogliere, ascoltare per generare un dialogo di vita.