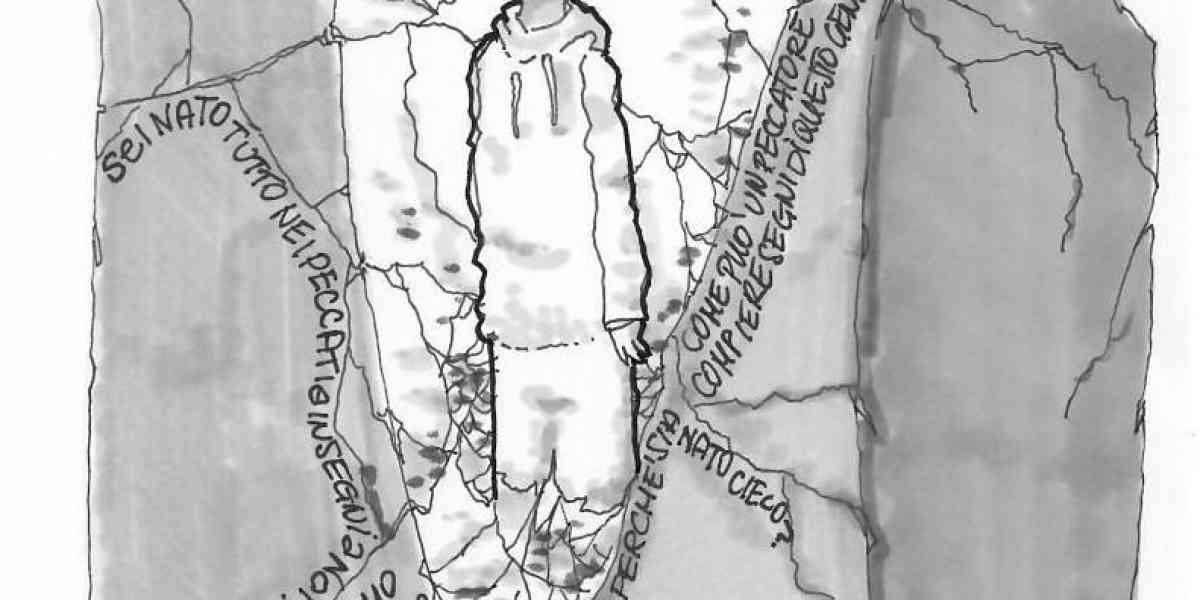

Prosegue il cammino quaresimale verso la Pasqua e, dopo il tema dell’acqua, questa domenica la Chiesa invita a riflettere sulla luce, o meglio, su Cristo luce del mondo. Il tema centrale del Vangelo è inerente alla scoperta della vera identità di Gesù: se la settimana scorsa la possibilità di comprendere chi è Gesù è passata attraverso l’incontro del Maestro con la donna samaritana, in questa quarta domenica nella vicenda di un cieco guarito da Gesù e del dibattito con i farisei che segue il compimento del gesto miracoloso.Uscito dal Tempio di Gerusalemme, dove ha partecipato alla Festa delle capanne, Gesù vede un uomo che è affetto da cecità fin dalla nascita. Tale condizione al tempo non era considerata una infermità, quanto più una forma di castigo o maledizione conseguente ad alcune colpe commesse: non volendo o potendo incolpare Dio dei mali che affliggevano talune persone, si faceva ricadere l’accusa sull’uomo. La domanda che pongono i discepoli è chiara: che la cecità sia la conseguenza di un peccato è indubbio, ciò che si tratta di capire è se questo peccato si debba imputare ai genitori o all’individuo cieco. Gesù capovolge la prospettiva: escludendo categoricamente il rapporto tra peccato e castigo divino, afferma che quella malattia rappresenta una occasione per il manifestarsi di Dio che salva. Dopo essersi accostato all’uomo ed essersi proclamato luce del mondo, Gesù compie un gesto terapeutico importante: fa del fango con la saliva, lo spalma sugli occhi del cieco e lo invita ad andare a sciacquarsi nella piscina di Siloe. Queste azioni richiamano i gesti di Dio mentre crea Adamo plasmando la polvere del suolo. L’opera del Nazareno appare quindi una continuazione dell’azione creatrice di Dio che dona vita a ciò che prima ne era escluso. Giovanni non si dilunga nella descrizione di questo fatto straordinario, non aggiunge particolari superflui; la sua intenzione è che il lettore si interroghi sul suo significato e ancor di più sull’identità di Colui che l’ha posto in essere. Chi ascolta la proclamazione di questo testo è chiamato a percorrere lo stesso cammino di fede del cieco che riacquista la vista: all’inizio per lui Gesù è un uomo di cui non conosce nulla, poi lo identifica come un profeta, più avanti diviene un inviato da Dio ed infine lo riconosce come Figlio dell’uomo e Signore.Diversamente da quanto accade all’uomo che progressivamente giunge a vedere con sempre maggiore chiarezza e verità, i farisei palesano una forte ritrosia all’abbandono delle loro certezze: essi, da esperti della Scrittura, pretendono di sapere esattamente che cosa vuole Dio e come si esprime. Gesù guarisce il cieco di sabato e tra le 1.521 azioni proibite in quel giorno figurano sia il fare del fango che l’operare guarigioni: diventa pertanto impensabile, secondo il loro punto di vista, che un inviato di Dio venga meno all’osservanza della legge. I farisei si irrigidiscono sempre più nel corso della narrazione: affermano che Gesù non è da Dio (v. 16), che è un peccatore; arrivano a negare l’evidenza della sua azione miracolosa sebbene non riescano a trovare una spiegazione plausibile circa l’origine del Nazareno e della sua autorità. Chiusi e arroccati nel loro discorso apologetico non riescono a mettersi in discussione, ad ipotizzare un’azione di Dio che esce dagli schemi precostituiti e non sanno fare altro che reagire allontanando il guarito dalla sinagoga. A questo punto il Nazareno torna a cercare l’ex cieco, instaura con lui un nuovo dialogo che lo porta al riconoscimento pieno dell’identità di Gesù e all’adesione di fede. Lui adesso vede veramente, in profondità e fa apparire ancora più stridente la domanda dei farisei che domandano: «Siamo ciechi anche noi?». L’interrogativo vale anche oggi per quanti desiderano mettersi alla sequela perché la capacità di riconoscere il bene e i segni dell’azione di Dio non è qualcosa che si acquisisce una volta per tutte, ma richiede attenzione e sguardi aperti al non convenzionale.